Auto-hébergement: bénéfices, risques et rôle de l’infrastructure

Qu’est-ce que l’auto-hébergement

L’auto-hébergement est la pratique consistant à exécuter des services IT sur sa propre infrastructure, au lieu de dépendre exclusivement de fournisseurs externes. Cela peut aller de solutions de base comme la messagerie électronique et le stockage de fichiers à des systèmes critiques tels que les CRM, les plateformes de commerce électronique et même des environnements de collaboration.

Bien que le terme ait gagné en popularité ces dernières années, l’idée en elle-même n’est pas nouvelle. Au début de l’internet commercial, la plupart des entreprises exploitaient déjà leurs propres serveurs dans des centres de données locaux. L’arrivée du cloud public a modifié ce scénario, offrant praticité et coûts initiaux réduits. Cependant, la croissance du volume de données, les exigences légales et l’augmentation des frais récurrents ont conduit de nombreuses organisations à reconsidérer la possibilité de reprendre une partie de ce contrôle.

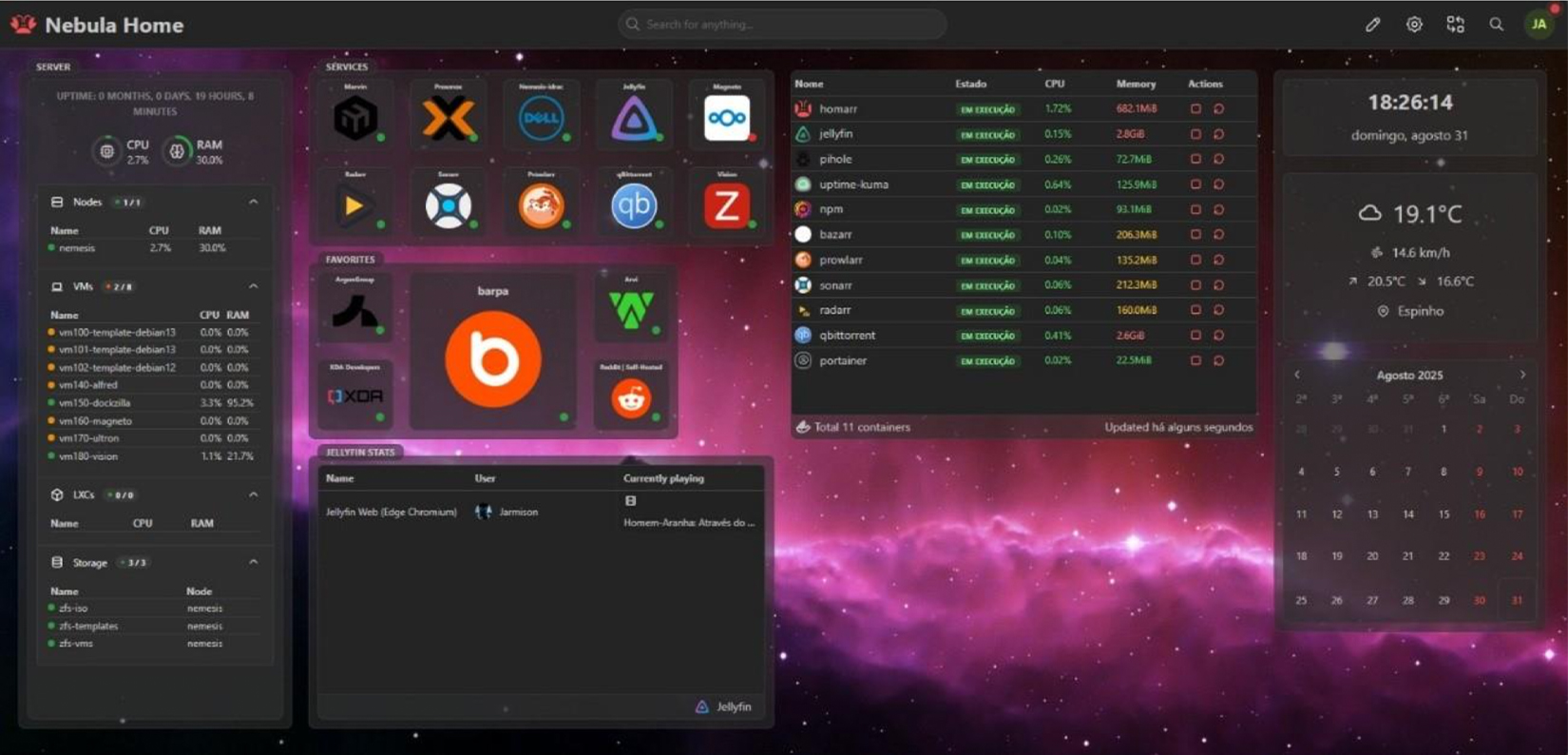

Parler d’auto-hébergement aujourd’hui ne signifie pas simplement « revenir en arrière ». Il s’agit d’appliquer des technologies modernes de virtualisation, de conteneurs et d’automatisation afin d’atteindre une indépendance intelligente, en équilibrant cloud public et infrastructure propre.

Évolution et contexte actuel

L’histoire de l’auto-hébergement suit les cycles de l’IT. Les premiers serveurs dédiés étaient coûteux et complexes à maintenir. La virtualisation a réduit les coûts et accru l’efficacité. Plus récemment, la popularisation des conteneurs et des orchestrateurs tels que Docker et Kubernetes a rendu possible la mise en œuvre de services sophistiqués en quelques minutes.

Le résultat a été une véritable démocratisation de l’infrastructure. Les petites et moyennes entreprises ont pu accéder au même niveau de technologie auparavant réservé aux grandes corporations. Parallèlement, l’augmentation des exigences de conformité, comme le RGPD, a placé la souveraineté des données au cœur de la stratégie d’entreprise. L’auto-hébergement devient ainsi non seulement une option technique, mais également une réponse à des enjeux légaux et stratégiques.

Le scénario hybride, c’est-à-dire une partie des services dans le cloud public et une autre sur serveurs propres, est la réalité la plus courante. Et c’est précisément dans cet équilibre que l’auto-hébergement révèle sa force.

Services en plein essor dans l’auto-hébergement

L’écosystème de logiciels auto-hébergés a connu une croissance impressionnante au cours de la dernière décennie. Nextcloud est l’un des exemples les plus emblématiques : une plateforme complète pour le stockage et la collaboration sur documents, avec des fonctionnalités similaires à celles de Google Workspace et Microsoft SharePoint, mais sous contrôle total de l’utilisateur. Pour le streaming multimédia, Jellyfin et Plex offrent des expériences comparables aux grandes plateformes commerciales, sans collecte de données ni limitations artificielles de catalogue.

Dans le domaine du développement, GitLab et Gitea permettent d’héberger des dépôts de code, des pipelines d’intégration continue et des outils de collaboration entre équipes. Du côté de la communication, des projets comme Matrix, Rocket.Chat et Mattermost apparaissent comme des alternatives solides à Slack et Microsoft Teams, sans dépendance vis-à-vis de politiques commerciales externes.

Les entreprises plus matures ont étendu cette philosophie à des domaines critiques. Il existe des cas d’ERP, de CRM et de systèmes de commerce électronique fonctionnant selon des modèles auto-hébergés afin de garantir une personnalisation avancée, une intégration avec des systèmes existants et une meilleure prévisibilité des coûts. La diversité des options permet à chaque organisation de choisir quels services il est pertinent d’héberger en interne, sans pour autant renoncer totalement au cloud public.

En parallèle, la demande croît également pour des solutions de sécurité et de productivité personnelle. Des applications comme Bitwarden ou Vaultwarden permettent de gérer les mots de passe en toute sécurité sans dépendre de services tiers. Des plateformes de wiki comme Wiki.js ou BookStack offrent un espace centralisé pour la documentation technique et le savoir interne. Des outils de supervision tels que Zabbix, Prometheus ou Grafana aident à suivre l’état de l’infrastructure en temps réel, rendant les opérations plus fiables.

Un autre champ en expansion est celui de l’automatisation domestique et professionnelle. Home Assistant, par exemple, est devenu le choix privilégié pour intégrer des dispositifs IoT dans un environnement contrôlé et privé. Des solutions comme Pi-hole et AdGuard, qui agissent comme bloqueurs de publicités et filtres DNS, sont largement utilisées en entreprise comme à domicile pour renforcer la confidentialité et réduire les risques de sécurité.

Le point commun entre tous ces services est clair : la possibilité d’aligner la technologie sur les besoins spécifiques de l’utilisateur, sans dépendre de décisions externes. C’est cette flexibilité qui fait de l’auto-hébergement un mouvement en pleine croissance, aussi bien pour les particuliers que pour les organisations de différentes tailles.

Avantages pour entreprises et particuliers

Le premier bénéfice, et le plus évident, est le contrôle des données. Dans un monde où les informations d’entreprise et personnelles ont une valeur stratégique, dépendre de tiers pour tout stocker représente un risque réel. Avec l’auto-hébergement, il est possible de définir ses propres politiques de sécurité, de chiffrement et d’audit, évitant toute exposition indue et réduisant la surface d’attaque.

Un autre point clé est la confidentialité. Les grands fournisseurs de cloud collectent fréquemment des métadonnées d’utilisation, analysent le comportement et ajustent même leurs offres en fonction d’intérêts commerciaux. En hébergeant soi-même les services, entreprises et particuliers s’assurent que seuls eux ont accès aux informations générées. Cela est particulièrement pertinent pour les organisations opérant dans des secteurs réglementés comme la santé, le juridique et la finance.

L’autonomie constitue également un facteur important. Les entreprises qui misent exclusivement sur le SaaS restent vulnérables aux hausses tarifaires, aux changements de politique ou même à l’arrêt d’un service. L’auto-hébergement offre une prévisibilité financière et réduit les risques de dépendance. De plus, il ouvre la voie à la personnalisation : au lieu de s’adapter aux limites d’un outil, l’organisation façonne le service selon ses propres besoins.

Pour les particuliers, les gains sont aussi évidents. En hébergeant un serveur multimédia personnel, par exemple, on élimine les restrictions de catalogue et l’on s’assure que le contenu reste accessible indépendamment de contrats ou de licences. En matière de productivité, maintenir un cloud personnel avec Nextcloud revient à bénéficier d’une expérience similaire à Google Drive ou Microsoft OneDrive, mais sans que les données soient soumises à un suivi ou à des politiques commerciales externes.

Défis et risques

Adopter l’auto-hébergement implique d’assumer les responsabilités liées à ce modèle. Le premier défi est la gestion. Il est nécessaire de disposer d’une équipe ou de partenaires capables de configurer, superviser et mettre à jour constamment les services. Ignorer les correctifs de sécurité peut être aussi risqué que d’exposer des identifiants sur des services publics.

Un autre point concerne la résilience. Une infrastructure propre doit intégrer de la redondance, des politiques de sauvegarde et des tests de restauration. Si un serveur tombe en panne sans plan de contingence, l’impact peut être direct sur l’activité. La scalabilité doit également être anticipée : le cloud public conserve l’avantage en cas de besoin d’expansion rapide. Pour cette raison, l’auto-hébergement fonctionne souvent mieux dans des modèles hybrides, en complément du cloud plutôt qu’en remplacement total.

Malgré les risques, de bonnes pratiques permettent de limiter la majorité des problèmes et de transformer cette stratégie en avantage compétitif.

Approches recommandées

La mise en place réussie de l’auto-hébergement commence par une planification rigoureuse. Il faut dimensionner correctement serveurs, réseau et stockage en fonction de la demande prévue. La sécurité doit être une priorité dès le départ, avec segmentation du réseau, authentification forte et usage systématique du chiffrement.

L’automatisation des tâches est également essentielle. Des outils comme Ansible, Terraform et Docker Compose réduisent les erreurs et permettent de répliquer facilement les environnements. Il en va de même pour la supervision et les alertes, qui doivent être intégrées au quotidien des opérations.

Mais aucun de ces soins ne remplace une bonne stratégie de sauvegarde. Des copies régulières, stockées dans des emplacements distincts (idéalement selon la règle 3-2-1 : trois copies, sur deux supports différents, dont une hors site), garantissent que les données critiques ne seront pas perdues en cas de panne matérielle, d’attaque informatique ou d’erreur humaine. Tester les procédures de restauration est aussi important que créer les sauvegardes : conserver des copies inutilisables en situation de crise ne sert à rien.

Enfin, la gouvernance et la documentation sont des facteurs différenciants. Un service n’est durable que si d’autres personnes peuvent en assurer la continuité opérationnelle. Investir dans des processus bien définis garantit une infrastructure fiable, aujourd’hui comme demain.

Comment barpa peut soutenir

barpa, forte de son expérience en réseaux structurés et solutions de télécommunications, est prête à accompagner les entreprises souhaitant franchir ce cap. Une infrastructure d’auto-hébergement n’est fiable que si la base, à savoir le câblage, la connectivité et la topologie réseau, a été pensée pour supporter de fortes charges, assurer la redondance et garantir la sécurité. C’est précisément dans ce domaine que barpa excelle.

Qu’il s’agisse de projets de centres de données d’entreprise, d’environnements hybrides ou d’extensions de réseaux internes, Barpa aide les organisations à bâtir les fondations nécessaires pour que l’auto-hébergement soit non seulement viable, mais stratégique. Aux côtés de ses clients, elle transforme l’infrastructure en avantage compétitif.

L’auto-hébergement réapparaît comme une alternative puissante pour les entreprises et les particuliers en quête d’autonomie, de confidentialité et de sécurité dans un contexte toujours plus dépendant des services externes. Il ne s’agit pas d’abandonner le cloud, mais de reprendre le contrôle de ce qui est réellement critique.

Pour de nombreuses organisations, cela peut être la clé afin de réduire les coûts, d’accroître la résilience et de satisfaire plus directement aux exigences légales. Le point de départ consiste à identifier les services trop stratégiques pour dépendre de tiers. À partir de là, construire une infrastructure solide, avec des partenaires de confiance, peut transformer l’auto-hébergement en véritable avantage compétitif.

Sorry, the comment form is closed at this time.